Pilotlinie für photonische KI-Chips gestartet!

Stuttgart, die Innovationshauptstadt Baden-Württembergs, ist um eine technologische Sensation reicher: Das Unternehmen Q.ANT hat in Kooperation mit dem IMS CHIPS eine hochmoderne Pilotlinie für photonische KI-Prozessoren in Betrieb genommen. Diese bahnbrechende Entwicklung markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung energieeffizienteres und schnelleres Computing und stärkt gleichzeitig die europäische Halbleiterautonomie.

Was sind photonische KI-Chips?

Im Gegensatz zu herkömmlichen elektronischen Chips, die auf Elektronen basieren, nutzen photonische Chips Lichtteilchen (Photonen) zur Datenverarbeitung. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Geschwindigkeit und einen geringeren Energieverbrauch. Die Pilotlinie in Stuttgart konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von KI-Prozessoren, die diese Technologie nutzen, um komplexe Berechnungen mit beispielloser Effizienz durchzuführen.

Die Vorteile der photonischen Technologie – mit konkreten Zahlen

- Energieeffizienz:

- Es wird geschätzt, dass photonische Chips den Energieverbrauch von Rechenzentren um bis zu 50-75 % reduzieren können. Dies ist besonders wichtig, da Rechenzentren einen erheblichen Anteil am weltweiten Energieverbrauch haben.

- Bei KI-Anwendungen, die große Datenmengen verarbeiten, können photonische Chips den Energieverbrauch um das 10- bis 100-fache reduzieren. Dies ist entscheidend für die Entwicklung nachhaltiger KI-Technologien.

- Durch den Wegfall der Kühlung, welche bei Elektronischen Chips nötig ist, kann ein erheblicher Anteil an Energie eingespart werden.

- Geschwindigkeit:

- Photonische Chips können Berechnungen um das 10- bis 1000-fache schneller durchführen als herkömmliche elektronische Chips. Dies ermöglicht Echtzeit-Berechnungen und beschleunigt KI-Anwendungen.

- Da Photonen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, ist die potentielle Steigerung der Rechengeschwindigkeit enorm.

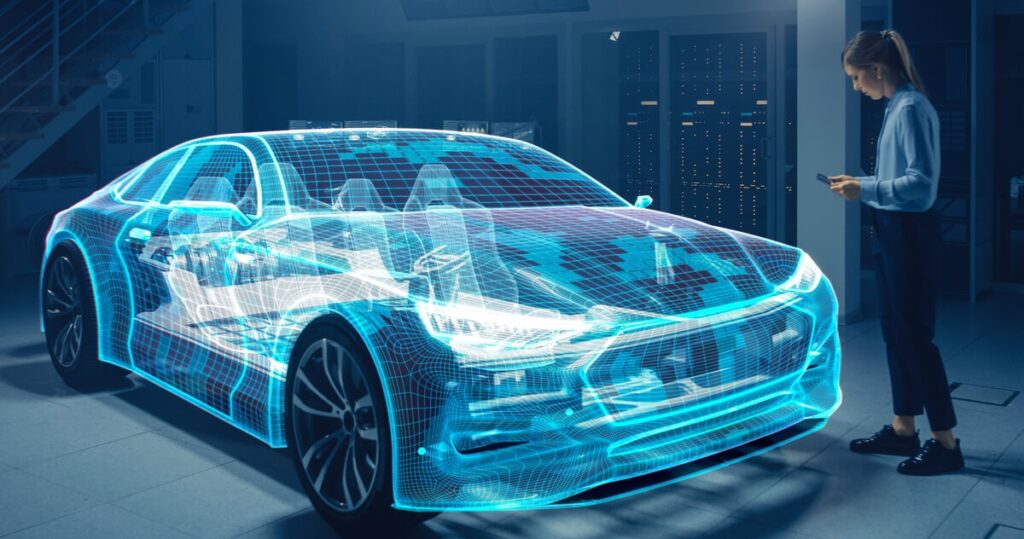

- Photonische Chips ermöglichen geringere Latenzzeiten bei der Datenübertragung und -verarbeitung. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die schnelle Reaktionszeiten erfordern, wie z. B. autonome Fahrzeuge und Finanztransaktionen.

- Europäische Halbleiterautonomie:

- Die Pilotlinie in Stuttgart trägt dazu bei, die Abhängigkeit Europas von außereuropäischen Halbleiterherstellern zu verringern. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der technologischen Souveränität Europas.

- Die Pilotlinie in Stuttgart trägt dazu bei, die Abhängigkeit Europas von außereuropäischen Halbleiterherstellern zu verringern. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der technologischen Souveränität Europas.

- Nachhaltiges Hochleistungsrechnen:

- Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs tragen photonische Chips zu einem nachhaltigeren Hochleistungsrechnen bei.

- Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs tragen photonische Chips zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Rechenzentren und KI-Anwendungen bei.

- Photonische Chips ermöglichen eine höhere Rechenleistung pro Flächeneinheit, was zu kompakteren und leistungsfähigeren Rechenzentren führt.

Ein Blick in die Zukunft

Die Pilotlinie in Stuttgart ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung der photonischen Chiptechnologie. Es wird erwartet, dass diese Technologie in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle in verschiedenen Branchen spielen wird, von der künstlichen Intelligenz über die Telekommunikation bis hin zur Medizintechnik.

Stuttgart als Innovationszentrum

Die Wahl von Stuttgart als Standort für die Pilotlinie unterstreicht die Bedeutung der Region als Innovationszentrum für Spitzentechnologie. Die enge Zusammenarbeit zwischen Q.ANT und dem IMS CHIPS, einem Institut der Innovationsallianz Baden-Württemberg, zeigt, wie Forschung und Industrie gemeinsam an zukunftsweisenden Technologien arbeiten können.

Fazit

Die Eröffnung der Pilotlinie für photonische KI-Chips in Stuttgart ist ein aufregender Meilenstein für die europäische Technologieentwicklung. Diese Innovation verspricht nicht nur eine Revolution in der Datenverarbeitung, sondern auch einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren und technologisch unabhängigeren Zukunft.